La primera vez que me fui tenía quince años, aunque llevaba tres veranos rogando que me mandaran a Inglaterra. Y ya se sabe, a la tercera va la vencida. Me enviaron a un internado en Hastings, en el sur del país del ‘porridge’, con jardines victorianos y un aire de película británica de bajo presupuesto. Dormía en una habitación con literas junto a nueve chicas de distintos puntos de la geografía española y me sentía dentro de una comedia romántica adolescente, esperando mi improbable romance lésbico de verano. Ahí empezó todo, el deseo de huir y la sospecha de que la vida verdadera estaba en otro lugar.

Durante años, el mandato fue claro: si quieres ser libre, vete. La ciudad era la promesa de futuro; el pueblo, la prueba del fracaso. Nos marchamos convencidas de que huir era el primer paso hacia la emancipación, sin sospechar que también podía ser otra forma de precariedad.

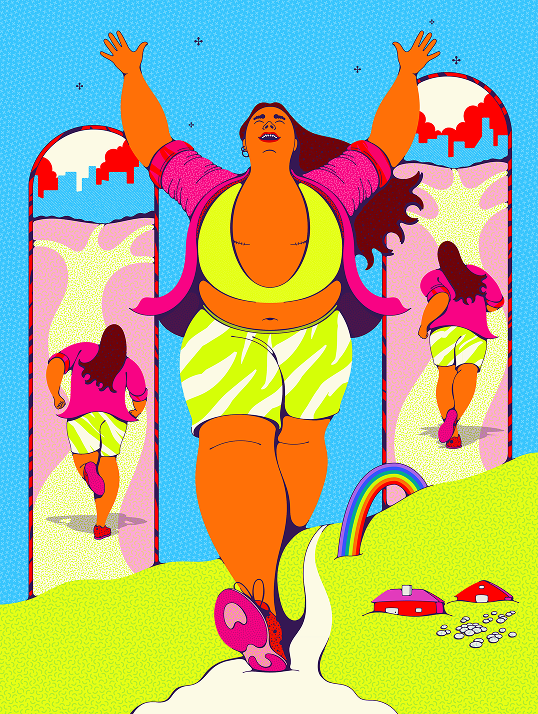

Crecimos bajo una lógica metronormativa sin saberlo. Aquella que asocia la ciudad con la posibilidad de ser y el entorno rural con el atraso. Nos enseñaron que la modernidad brillaba entre los neones de las grandes urbes, y que lo queer, lo diverso, lo disidente, solo podía florecer lejos de los lugares que nos vieron crecer.

Nos dijeron que lo queer, lo diverso, lo disidente, solo podía florecer lejos de los lugares que nos vieron crecer

Pasé buena parte de mis veintes encadenando mudanzas entre Madrid, Londres y Buenos Aires. Como si cambiar de ciudad fuera una forma de reinventarse. Para las de mi generación, huir se volvió casi un trámite burocrático del deseo, una manera de escapar del qué dirán del pueblo.

Llegué a Buenos Aires con una beca para cursar el último año de la carrera y una maleta que pesaba más por las expectativas que por la ropa. La ciudad me recibió como una amante intensa, encantadora, ruidosa y ligeramente peligrosa. Tiene esa mezcla de cultura desbordante y drama cotidiano que te hace sentir que todo puede pasar. Y lo peor —o lo mejor— es que pasa.

Uno de mis compañeros de casa —llamémosle J.—, un venezolano que estudiaba diseño y vivía de vender dulces en la Costanera, repetía una frase que se escuchaba en todas partes: «En Buenos Aires no se vive, se sobrevive». Y tenía razón. Aprendí a sostenerme en un equilibrio imposible, entre la euforia y el agotamiento, con tres trabajos, una casa con nueve habitaciones, once personas compartiendo cocina y la convicción de que el caos también podía ser una forma de libertad.

Pero la libertad era frágil. Vivía en un simulacro de adultez; estudiaba, trabajaba, amaba, militaba y bailaba, pero todo pendía de un hilo. A veces pensaba que nosotras, las del sexilio millennial, habíamos cambiado el armario por el contrato temporal. Salimos del pueblo buscando aire fresco y encontramos ciudades carísimas donde el aire está contaminado y la libertad se vende en cuotas.

Cuando se acabó la beca y los ahorros, volver a España en plena crisis de 2011 me parecía un fracaso. Así que me quedé, convencida de que resistir también era una forma de avanzar, aunque no supiera muy bien hacia dónde. Pero el cuerpo no entiende de épicas. Acumulé el cansancio de tres trabajos, la ansiedad constante y una sensación de desarraigo que se fue haciendo más grande. Hasta que un día me descubrí deseando lo impensable: volver.

Volver tuvo un precio, y no fue el del billete de avión, que también, sino el de mi salud mental. Con el tiempo —y mucha terapia—, Torremolinos me devolvió algo parecido a la calma. Ahora vivo junto al mar, con mi familia cerca, y cada vez que escucho a La Prohibida en el Parthenon decir que Torremolinos es el centro del universo, sonrío porque empiezo a sospechar que tiene razón.

A veces pensaba que nosotras, las del sexilio millennial, habíamos cambiado el armario por el contrato temporal

En este proceso de reconciliación me crucé con muchas historias parecidas. Claudia, una chica trans de León a la que conocí en un festival en Granada, me dijo: «Nos enseñaron que salir del pueblo era salir del armario. Pero en la ciudad también hay armarios, los del mercado laboral, los de la soledad, los del anonimato. Solo cambian de escenario». Y tenía razón. No hay lugar sin armarios, solo distintas maneras de habitarlos.

También pienso en Mariano, uno de mis mejores amigos argentinos. «Cuando me mudé de Roca a Buenos Aires, empecé a tener vínculos más profundos, porque la gente que conoces se convierte en tu familia elegida», me dijo en un audio hace poco. «Eso sí, en las ciudades grandes todo se vuelve más hostil. Si no tenés contactos, perdés ciertos privilegios». Ahora vive en Ciudad de México. Le va bien, tiene un buen trabajo, amigxs, proyectos. «Extraño a mi familia —me dice—, pero acá tengo oportunidades que en Argentina serían imposibles». Lo escucho y pienso que esa también es una forma de exilio. No solo el sexual o el identitario, sino el económico, el que te arranca de lo que amas para poder seguir viviendo.

Porque la visibilidad no paga el alquiler, y la precariedad tampoco distingue entre capital y provincia. La ciudad que imaginábamos libre también puede ser cruel, meritocrática y solitaria. Y lo rural, que creíamos inhóspito, florece. Hay espacios de ocio queer, clubes de lectura feministas y festivales como el Agrocuir da Ulloa, que cada verano convierte el campo gallego en una declaración política y festiva para las disidencias.

Quizá esa sea la post-metronormatividad de la que habla Abel Pazos: aprender a mirar más allá del cliché de lo urbano como emancipación y lo rural como condena. Entender que la fuga no nos hace necesariamente más libres y que el retorno no siempre es una derrota.

Cuando hablo de sexilio, siempre me viene a la cabeza una chica del internado cuyo nombre no consigo recordar. Una noche se escapó y la encontraron al día siguiente en Brighton. Creo que, sin saberlo, nos estaba enseñando que siempre pensamos que la vida empieza un poco más lejos de donde estamos.

El sexilio millennial, al final, no fue una historia de fracaso ni de heroísmo, sino de aprendizaje. Nos fuimos buscando comunidad y encontramos precariedad, pero también descubrimos que la comunidad puede construirse en cualquier lugar, incluso donde una juró que nunca volvería. Aprendimos que el hogar no siempre es un sitio, sino una red de afectos que te sostiene cuando el mundo se cae.

Si este fuera un manual, tendría tres instrucciones básicas:

Primera, huir puede ser necesario, pero no obligatorio.

Segunda, volver no significa rendirse.

Y tercera, reírte siempre, incluso de ti misma.

Quizá la libertad no esté en la elección de un destino, sino en aprender a habitar los lugares que alguna vez quisimos abandonar.